Eran Riklis : l’Iran, la liberté et le cinéma

Festival du Cinéma Israélien de Paris 2025 : Événement spécial

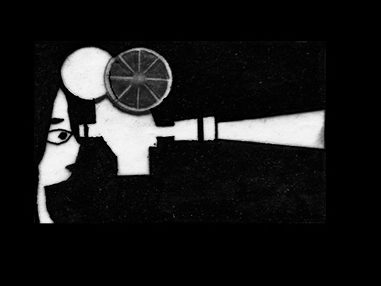

LIRE LOLITA À TÉHÉRAN de Eran Riklis

Avec Golshifteh Farahani, Zar Amir Ebrahimi, Mina Kavani, Reza Diako, Arash Marandi

Azar Nafisi, professeure à l’université de Téhéran, réunit secrètement sept de ses étudiantes pour lire des classiques de la littérature occidentale interdits par le régime. Ensemble, elles découvrent un espace de liberté pour partager leurs espoirs, leurs amours, et leur place dans une société de plus en plus oppressive. Pour elles, lire Lolita à Téhéran, c’est célébrer le pouvoir libérateur de la littérature.

J’ai eu le plaisir de rencontrer Eran Riklis à l’occasion de la présentation en avant-première de son dernier film, Lire Lolita à Téhéran, au Festival du Cinéma Israélien de Paris.

Réalisateur renommé pour des œuvres telles que La Fiancée syrienne, Les Citronniers ou Le Voyage du directeur des ressources humaines, Eran Riklis m’a accueillie avec une simplicité désarmante.

Derrière le succès international, le regard cinématographique affûté et la rigueur artistique, j’ai découvert un homme modeste, doux, profondément réfléchi, convaincu de la puissance du récit, de la nuance et de l’intelligence du spectateur.

Dans cet entretien, il revient sur la genèse de Lire Lolita à Téhéran, son lien avec le livre d’Azar Nafisi, sa collaboration avec des actrices iraniennes en exil et son désir d’ouvrir des portes plutôt que d’asséner des messages.

Yaël de Movie in the Air : J’ai beaucoup aimé votre film. Je voulais commencer par une question sur votre vision du cinéma. Vous avez toujours mêlé l’intime et le politique dans vos films. En quoi Lire Lolita à Téhéran prolonge-t-il ce que vous avez toujours cherché à explorer à travers le cinéma ?

Eran Riklis : J’ai lu le livre en 2009. C’était après Les Citronniers, après La Fiancée syrienne, et j’ai immédiatement pensé : « Waouh, cette histoire… » À cause du contexte politique, de la portée sociale, des femmes — j’ai senti que cela me correspondait, que je pouvais en faire quelque chose.

Mais je me suis aussi dit : « Bon, je suis Israélien. C’est une histoire iranienne. » Et puis j’étais occupé à d’autres projets, alors j’ai un peu oublié. Je faisais d’autres films.

Puis en 2016, je l’ai relu. Je me suis dit : « Je ne crois pas qu’il y ait eu une adaptation. Je vais creuser. » J’ai rencontré l’auteure et on s’est très bien entendus. C’est là que j’ai commencé à travailler dessus.

Si je suis resté accroché à cette histoire, c’est parce que j’ai senti qu’elle complétait ce que j’essaie toujours de faire : raconter des histoires humaines dans un contexte politique — pas une histoire politique, mais des histoires de gens, d’abord. Et comment la politique, les mouvements sociaux, les changements de société influencent le quotidien.

Ici, c’était encore plus riche parce qu’il y avait aussi la littérature, les échos littéraires, et de nombreux personnages. Ce qui, d’un côté, posait un vrai défi : comment traiter autant de personnages ? Et en même temps, je me suis dit que c’était un vrai défi.

Quand on adapte un livre, il faut s’approprier l’histoire. Cela devient votre histoire. Et là, je me suis senti à l’aise dès le départ, même si ce n’était pas facile.

« Quand on adapte un livre, il faut s’approprier l’histoire. Et cela devient votre histoire. »

Movie in the Air : De nombreux réalisateurs auraient pu adapter Lire Lolita à Téhéran, mais c’est vous qui l’avez fait. Qu’aviez-vous, personnellement, envie d’apporter à cette histoire ?

E. Riklis : Pour moi, ce qui me tenait le plus à cœur — et ça l’est encore plus aujourd’hui — c’est que le monde est en perpétuel changement. Mais déjà, il y a quelques années, j’avais le sentiment que de nombreuses sociétés prenaient une mauvaise direction : en matière de libertés, d’oppression, de fracture entre les groupes sociaux. Ce n’est même plus une question de droite ou de gauche, ce sont des situations très complexes.

Et aujourd’hui, on le voit partout dans le monde. Ce que je voulais apporter, c’est une forme de clarté. Raconter une histoire très spécifique, certes — des femmes en Iran dans les années 80 et 90, après la révolution islamique — mais qui parle en réalité des femmes et des hommes, partout dans le monde.

On me dit parfois : « Mais ça n’a rien à voir avec l’Amérique. » Et pourtant, même dans les pays qui semblent encore stables, il se passe quelque chose qui crée des tensions, des frictions. Je pense que ce film apporte une voix importante. Pas parce qu’il apporte des réponses. Il n’y a pas de solution dans le film. Il pose même une question essentielle — et je n’ai pas la réponse : faut-il partir ou rester et se battre ?

Azar Nafisi a mis 17 ans à prendre la décision de partir. Il lui a fallu tout ce temps pour comprendre qu’elle ne pouvait plus rester en Iran. Et je crois que cette question-là, beaucoup de gens se la posent aujourd’hui.

« Cette histoire …parle en réalité des femmes et des hommes, partout dans le monde. »

Movie in the Air : Comment s’est passée votre rencontre avec Azar Nafisi ? Et en quoi son implication a-t-elle influencé votre approche du film ? Y a-t-il eu des désaccords lors du processus d’adaptation ?

E. Riklis : D’abord, quand j’ai décidé de me pencher sérieusement sur le livre, je l’ai trouvée sur Facebook. Je lui ai écrit un petit message, elle m’a répondu, on a parlé au téléphone. Elle m’a dit qu’elle connaissait mon film Les Citronniers.

Je lui ai demandé : « Ça a du sens pour vous qu’un Israélien raconte votre histoire ? Une histoire iranienne ? » Elle a répondu : « Oui. J’ai adoré ce film. Je pense que c’est une très bonne idée que ce soit vous. » Alors je lui ai dit : « Très bien, je viens vous rencontrer. »

Je suis allé aux États-Unis. J’ai raconté l’histoire à mon investisseur principal — quelqu’un qui ne lit ni scénarios ni livres, on lui raconte l’histoire, il dit oui ou non. Je lui ai dit : « C’est l’histoire de sept femmes qui se retrouvent chaque semaine à Téhéran pour lire des livres subversifs. » . Il a répondu : « Waouh. Ça a l’air super. »

Je suis donc allé la voir. On a passé deux jours ensemble à discuter, aussi avec ses amies. Il y a plusieurs mois, lors d’une interview en Italie, quelqu’un lui a demandé : « Pourquoi avoir confié votre histoire à un réalisateur israélien ? » Elle a répondu : « Quand j’ai vu Les Citronniers, j’ai compris que si cet homme pouvait faire un film sur une Palestinienne, il pouvait aussi en faire un sur des Iraniennes. »

Dès le départ, il y avait une vraie confiance entre nous. Je lui ai dit qu’adapter un livre, ce n’est pas faire une copie. Le livre est complexe, sur bien des aspects. Mais quand on lui a envoyé le scénario (avec Marjorie, la scénariste), elle m’a écrit une seule phrase : « Merci d’avoir compris mon livre. »

Elle a eu l’intelligence de ne pas interférer. Quand j’avais une question, je l’appelais.

« Pourquoi es-tu retournée en Iran après la révolution de 1979 ? Ça n’a aucun sens pour moi. » Eran Riklis à Azar Nafisi

Movie in the Air :Et ça vous est arrivé ?

E. Riklis : Oui. Je l’ai appelée plusieurs fois pour lui demander : « Je dois comprendre une chose : comment une femme intelligente comme toi, vivant aux États-Unis, enseignante à l’université, avec un mari qui travaille, pourquoi es-tu retournée en Iran après la révolution de 1979 ? Ça n’a aucun sens pour moi. » . Elle m’a donné trois raisons :

-

C’est mon pays, je l’aime.

-

Ma famille, mes parents y étaient.

-

On pensait tous que Khomeini partirait rapidement.

Mais il n’est pas parti. Et ça, c’est typique dans beaucoup de situations. On se dit : « D’accord, il se passe quelque chose de grave, mais ça ne va pas durer. » Il lui a fallu 17 ans pour comprendre qu’elle ne pouvait plus rester.

Elle m’a dit : « J’ai recommencé à enseigner, on m’a expulsée de l’université. Ensuite il y a eu la guerre, j’ai eu des enfants, et je me suis dit que je ne pouvais plus y retourner. Puis j’ai compris qu’il fallait partir. »

Avant la fin du film, elle n’avait rien vu, à part quelques photos. Elle n’a découvert le film que la veille de la première mondiale à Rome. On a fait une projection privée, juste elle, son agent italien et moi. J’étais terrifié, c’était l’un des moments les plus stressants de ma vie. Je me disais : « Mon Dieu, elle va détester. » Et à la fin, quand les lumières se sont rallumées, elle m’a serré dans ses bras, elle m’a embrassé, et elle a dit : « J’ai adoré. »

Elle a aussi organisé une projection à Washington, où elle vit, en janvier. Elle a invité sa famille et ses amis. Ils ont tous aimé. Cela lui a donné beaucoup de confiance dans le film.

Movie in the Air : Cela a permis de remettre le livre sur le devant de la scène. Marjorie David, connue pour son travail sur des séries, a écrit le scénario. Comment s’est passée votre collaboration et pourquoi l’avoir choisie ?

E. Riklis : Je cherchais une femme — ni iranienne, ni israélienne. Un ami m’a dit : « Marjorie est très intelligente, elle écrit pour la télévision, ce serait un nouveau défi à relever pour elle. » Je l’ai rencontrée, elle a rencontré Azar, et ça a bien fonctionné entre elles.

Comme toujours, même si je ne suis pas officiellement crédité comme co-scénariste, le réalisateur est toujours un peu co-auteur. On a travaillé très étroitement. Le processus a été long : il a fallu trouver les financements, réécrire. Le premier jet a pris trois ou quatre mois. Puis on a passé deux ans à retravailler le scénario, et en 2020, on cherchait encore des fonds.

En 2021, je n’avais toujours pas de financement ni en France, ni en Allemagne où d’habitude je trouve mes financements. J’ai participé à un petit festival à Rome, j’ai parlé du projet. Deux producteurs italiens sont venus me voir : ils aimaient beaucoup l’histoire. Au début, je me suis dit : « Rome ? Vraiment ? » Et finalement, ça a été une excellente décision. La majeure partie du financement est venue d’Italie, et aussi d’Israël.

Movie in the Air : C’est votre deuxième collaboration avec Golshifteh Farahani après Le Dossier Mona Lina. Qu’est-ce qui vous a donné envie de retravailler avec elle ?

E. Riklis : Anecdote amusante : quand je parlais avec Azar, je lui ai demandé qui elle imaginait dans son rôle. Elle a répondu : « Angelina Jolie. » Mais plus sérieusement, on s’est demandé quelle était l’actrice iranienne la plus connue hors d’Iran — c’est Golshifteh. Mais elle hésitait, car elle n’avait plus tourné en farsi depuis son départ d’Iran.

Il a fallu un certain temps. En 2022, nous avons lu le scénario ensemble, et à la fin, elle a pleuré. Je lui ai dit : « Tu dois le faire. » Elle était très heureuse de faire partie du projet. C’était un choix évident : elle avait l’âge, l’expérience, et surtout, elle avait cette autorité naturelle qui convenait parfaitement au rôle de la professeure face aux jeunes actrices.

« Nous avons lu le scénario ensemble (avec Golshifteh) , et à la fin, elle a pleuré. Je lui ai dit : « Tu dois le faire. » »

Movie in the Air : Comment avez-vous dirigé des acteurs dans une langue que vous ne parlez pas, le farsi ?

E. Riklis : (rires) : Comment le savez-vous ? Peut-être que je le parle ! (rires) J’ai tourné de nombreux films en arabe, donc j’ai l’habitude des langues étrangères. Le farsi est plus compliqué, mais une fois que je m’y suis habitué, c’était comme une musique. J’écoutais le rythme, le ton. J’avais une assistante pour corriger les dialogues. Je faisais confiance à mes actrices — surtout Golshifteh, Zara et Mina.

Elles ont quitté l’Iran vers 25 ans, donc elles parlent parfaitement. Parfois, au montage, je repérais une erreur. Mais étonnamment, ce n’était pas aussi difficile que je l’avais imaginé. La musicalité de la langue me parlait.

Movie in the Air : Vos films mettent souvent en scène des personnages confrontés à des dilemmes moraux. Qu’est-ce qui vous a attiré dans ces femmes iraniennes et leur rapport à la littérature ?

E. Riklis : Après La Fiancée syrienne et Les Citronniers, qui étaient déjà centrés sur des femmes, ce projet me semblait être une évolution naturelle. Il y a beaucoup de personnages. Et au-delà de la politique, je trouve qu’il existe des points communs entre Iraniens et Israéliens — les peuples, pas les gouvernements. Quand j’étais enfant, des parents d’amis israéliens travaillaient en Iran, dans le bâtiment.

Les femmes iraniennes sont très complexes : modernes, éduquées, mais prises dans une société oppressive. Cinématographiquement, c’est très riche, très intéressant. Il y a une tension forte entre les femmes et les hommes, et aussi entre les femmes elles-mêmes. Mais c’était aussi un vrai défi : comment équilibrer le personnage central d’Azar avec celui des étudiantes, et avec la littérature ?

J’ai voulu simplifier sans appauvrir, rendre le film accessible. Je suis parti du principe que le public ne connaît pas forcément Lolita, Gatsby le Magnifique ou Orgueil et Préjugés. Je voulais que le film soit intelligent, mais pas élitiste. Il ne s’adresse pas uniquement aux festivals, mais aussi à un large public. Il faut être clair. Mon monteur, par exemple, ne savait même pas qui était Lolita ! Cela m’a aidé à garder l’équilibre.

Movie in the Air : Vous avez tourné en Italie. Comment avez-vous recréé l’atmosphère du Téhéran des années 1980 dans vos choix artistiques et de mise en scène ?

E. Riklis : C’est un mélange de deux choses : la recherche — films d’époque, archives, photos, consultants qui avaient connu cette époque. Et surtout, l’intuition. Je pouvais entrer dans une pièce et ressentir si ça collait. Si quelqu’un me disait : « Ce tapis n’existait pas à l’époque », on le changeait. Mais je fais vraiment confiance à mon instinct.

Des Iraniens qui ont vu le film m’ont dit qu’ils étaient surpris par la justesse, alors qu’on a tourné à Rome. Mais comme je le dis toujours : Star Wars n’a pas été tourné dans l’espace ! C’est de la fiction. On a utilisé très peu d’effets, mais on a fait en sorte que ça fonctionne.

Movie in the Air : Il y a cette scène magnifique devant la librairie, quand les personnages se remémorent le passé…

E. Riklis : Ah, la scène devant la librairie ? Il m’a fallu trois mois pour trouver comment la tourner. Et finalement, ce sont de simples astuces de montage qui ont fonctionné.

Movie in the Air : Le casting est composé d’actrices iraniennes en exil. En quoi leurs parcours personnels ont-ils nourri le film ?

E. Riklis : Le casting est un mélange. Il y a des actrices comme Golshifteh, Zar Amir, Mina… qui étaient déjà reconnues quand elles ont quitté l’Iran. D’autres sont parties plus jeunes, certaines à l’adolescence ou même enfants. Mais elles ont toutes grandi dans des familles iraniennes. Pour moi, c’était une grande richesse de pouvoir discuter avec elles du personnage, de ce que cela représentait émotionnellement. Certaines ont même demandé à leurs mères comment c’était à l’époque.

Hier, après la projection, l’actrice qui joue la fille religieuse est venue avec sa mère, qui était venue spécialement de Téhéran. On discutait, et elle pleurait, très émue. C’était sa génération.

J’ai pris une décision claire : il n’y aurait que des femmes iraniennes dans le film. Pas de comédiennes qui joueraient iraniennes sans l’être. Le casting m’a pris près de deux ans. Mais pas sur Zoom — ça ne fonctionnait pas. J’ai rencontré les actrices à Paris, Londres, New York, Los Angeles.

Je pense que 50 % de la réalisation, c’est le casting. Si vous vous trompez, le film ne fonctionne pas. Donc j’ai été très attentif, très rigoureux sur ce point.

« Je pense que 50 % de la réalisation, c’est le casting. Si vous vous trompez, le film ne fonctionne pas. »

Movie in the Air : Quels ont été les principaux défis pour adapter le livre au cinéma ?

E. Riklis : Le livre est très intellectuel, parfois proche de l’essai. Ce n’est pas une fiction classique. Le défi, c’était de le transformer en un film de deux heures, avec une progression narrative, des arcs de personnages, un début, un milieu, une fin.

Il fallait garder la subtilité de la littérature, tout en n’oubliant pas que ces filles ne sont pas seulement des étudiantes : elles ont une vie, ce sont des personnes à part entière. Même les personnages masculins sont travaillés dans cette logique. J’ai dit à l’acteur qui joue le procureur — un personnage dur, presque l’antagoniste : « Tu es islamiste, tu brûles des livres, mais tu as étudié la littérature. Tu es curieux. Souviens-toi de ça. » Ça a complexifié son rôle.

C’est ce que je cherche : de la nuance. Même le douanier au début n’est pas un “méchant” caricatural. Je voulais que chaque personnage soit tendu, nuancé, humain.

Movie in the Air : Quelles ont été les scènes les plus difficiles à tourner ?

E. Riklis : La scène la plus compliquée, c’était la manifestation. Je n’avais pas beaucoup de temps. Les scènes d’action sont toujours délicates. Il y avait des manifestants, la police, du chaos… Trois groupes qui bougent en même temps. Il faut des cascadeurs, une chorégraphie. Et tous criaient des slogans — il fallait que tout soit crédible et politiquement juste. J’avais vraiment peur de cette scène.

J’ai utilisé trois caméras. On filmait toute la scène en continu, à chaque prise — pas de plans coupés. Ça a permis de créer un réalisme fort, et je pense que ça se ressent à l’écran.

Et il y avait environ 200 figurants du côté des islamistes. Beaucoup étaient des Italiens qui ont des traits proches des Iraniens, mais environ 30 % étaient de véritables Iraniens vivant à Rome. Ça a donné aux slogans, à l’ambiance, une vraie authenticité.

Ça m’a rappelé la diaspora : on trouve des Iraniens dans toutes les grandes villes, comme les Juifs. Ils apportent cette couche de vérité.

Movie in the Air : Vous avez dit que cette histoire, bien que située en Iran, résonne avec des enjeux actuels en Israël, en Europe et aux États-Unis. Quel impact espérez-vous qu’elle ait sur le public, surtout dans un contexte où la liberté des femmes et des artistes est de plus en plus menacée ?

E. Riklis : Honnêtement, la question contient déjà la réponse. Oui, c’est totalement pertinent aujourd’hui. Je n’ai même pas besoin d’insister dessus. Quand on regarde le film, on se dit d’abord : « L’Iran, les années 1980… », puis très vite, on oublie. Ça pourrait être aujourd’hui. Même les visages, les vêtements, l’ambiance… tout cela est hors du temps.

Les spectateurs peuvent penser que c’est un film sur l’Iran, mais en réalité, ça pourrait être l’Amérique, Israël, la France. C’est une histoire d’aujourd’hui.

Et je n’aime pas forcer les choses. Je fais confiance au public, il est intelligent. Il n’a pas besoin qu’on lui assène un message. Il suffit d’ouvrir une porte, de proposer une histoire, et le public réfléchit. Mais je veux aussi lui faciliter l’entrée.

Au final, c’est un film. Les gens viennent pour vivre un moment de cinéma, pas pour souffrir, même si certaines scènes sont dures. Il faut à la fois divertir et faire réfléchir. J’ai essayé de garder cet équilibre. C’est important pour moi.

Movie in the Air : Le film est présenté ce soir en avant-première au Festival du Cinéma Israélien de Paris. Que représente ce festival pour vous ?

E. Riklis : Pour moi, cela signifie que le cinéma israélien est toujours vivant. Et Paris — capitale mondiale de la diversité culturelle — est l’endroit parfait pour cela. Ce festival est un vrai succès. Les gens viennent voir des films israéliens, avec curiosité et intérêt.

Dans ce cas, c’est un film israélien, réalisé par un Israélien, mais qui ne traite pas d’un sujet israélien. Et c’est justement ce qui le rend encore plus intéressant. Et pourtant, des investisseurs israéliens ont choisi de financer un film sur l’Iran. Cela veut dire quelque chose. Cela montre qu’ils croient en l’histoire, et en un cinéma qui dépasse les frontières.

Movie in the Air : Vous avez évoqué un nouveau projet de série sur l’affaire Yossele Schumacher. Pouvez-vous nous en dire plus ?

E. Riklis : Oui, j’espère que ça se fera bientôt. C’est une histoire vraie qui a eu lieu au début des années 1960. Quand j’étais enfant, c’était une affaire énorme en Israël.

Un petit garçon orthodoxe a été kidnappé par son propre grand-père, qui craignait qu’il ne grandisse comme un « goy ». Le garçon a disparu. La police n’a pas pu le retrouver. Au bout de six ou sept mois, Ben Gourion en personne a demandé au Mossad d’enquêter — il a même suspendu temporairement la traque de Mengele pour cela !

Il craignait que cette affaire n’entraîne une guerre civile entre Israéliens laïques et religieux. La femme qui a fait sortir l’enfant du pays était une catholique française, ancienne résistante, qui s’était convertie et était devenue ultra-orthodoxe.

C’est un thriller passionnant : enlèvement, Mossad, tensions religieuses… Une histoire captivante et complexe.

Movie in the Air : Quel est votre plus grand souhait pour ce film et pour le message qu’il porte ?

E. Riklis : S’il y a un message, c’est celui-ci : j’espère que les gens réfléchiront à nouveau, qu’ils resteront ouverts d’esprit vis-à-vis des Iraniens. On a tendance à voir l’Iran en noir et blanc. C’est pareil avec Israël. Mais rien n’est noir ou blanc. Tout est gris, plein de nuances, de couleurs.

Cette histoire peut sembler parler de l’Iran, mais elle pourrait aussi se dérouler chez nous, en France, aux États-Unis, en Israël. C’est un petit signal d’alerte : si l’on n’y prend pas garde, ce genre de choses peut arriver partout.

Movie in the Air : Aviez-vous peur de venir en France ? À cause de l’antisémitisme ?

E. Riklis : Non. Peut-être que c’est typique des Israéliens, mais on dit souvent : « De l’antisémitisme ? Où ça ? Montrez-moi ! » Je n’en ai jamais fait l’expérience. J’ai montré mes films dans le monde entier.

Un jour, j’ai présenté Les Citronniers dans une université aux États-Unis. On m’a prévenu que des militants BDS* pourraient venir. Il y avait cinq jeunes hommes, deux Palestiniens et trois Américains. Je leur ai dit : « Bienvenue. » Après la projection, ils m’ont dit : « On n’a rien à dire. » Que pouvaient-ils dire contre Les Citronniers ?

Ici aussi, aucun incident. Mais avec ce film, je me sens protégé. Il parle de lui-même.

Movie in the Air : Merci beaucoup. C’était une conversation passionnante.

E. Riklis : Merci à vous.

Cet échange avec Eran Riklis confirme ce que son cinéma laisse entrevoir depuis toujours : un regard précis mais ouvert, un engagement sans dogme, une humanité qui transparaît à travers chaque mot, chaque plan. Lire Lolita à Téhéran est une œuvre nécessaire, à la fois intime et universelle, portée par la force des livres, des femmes, et d’un réalisateur qui choisit d’ouvrir des portes là où d’autres les referment.

*BDS : Mouvement qui appelle au boycott des produits en provenance d’Israël pour protester contre sa politique envers les Palestiniens.

À PROPOS

Eran Riklis, un cinéaste entre frontières et humanité

Eran Riklis est un réalisateur, scénariste et producteur israélien né en 1954 à Beer-Sheva. Il a grandi entre le Brésil, le Canada, les États-Unis et Israël, une trajectoire marquée par le déplacement et l’observation du monde. Diplômé de l’Université de Tel Aviv, il est le premier Israélien à avoir obtenu son diplôme de la prestigieuse National Film and Television School au Royaume-Uni.

Son œuvre, profondément ancrée dans les réalités sociopolitiques du Moyen-Orient, explore les thèmes de l’identité, des frontières, de la résistance individuelle et du dialogue entre cultures. Son cinéma privilégie l’humain, sans jamais perdre de vue les tensions collectives qui traversent ses personnages.

Parmi ses films les plus marquants :

-

La Fiancée syrienne (2004), qui met en scène une femme Druze empêchée de rejoindre son futur mari en Syrie à cause des divisions territoriales. Le film a remporté le Grand Prix à Montréal et le Prix du public au Festival de Locarno.

-

Les Citronniers (2008), dans lequel une veuve palestinienne se bat contre l’expropriation de son verger par l’armée israélienne. Il a été primé à Berlin et aux Ophir Awards.

-

Le Voyage du directeur des ressources humaines (2010), qui suit un DRH chargé de rapatrier le corps d’une employée immigrée. Ce film a reçu le Prix du public à Locarno et l’Ophir du meilleur film.

-

Dancing Arabs (2014), adapté du roman de Sayed Kashua, aborde le tiraillement identitaire d’un jeune Arabe israélien dans un lycée juif. Le film a ouvert le Festival de Locarno et a été sélectionné à Toronto.

-

Lire Lolita à Téhéran (2024), son dernier long-métrage, adapte le récit d’Azar Nafisi sur la lecture clandestine de romans interdits en Iran. Le film a été primé au Festival de Rome.

Eran Riklis a remporté de nombreux prix internationaux, dont plusieurs Ophir Awards (l’équivalent israélien des César), et ses films ont représenté Israël aux Oscars. Il est reconnu pour sa capacité à créer des récits à la fois politiques et profondément sensibles, ancrés dans des contextes complexes mais toujours portés par la force de la narration.

Azar Nafisi, l’écrivaine de la résistance littéraire

Née en 1955 à Téhéran dans une famille intellectuelle, Azar Nafisi est autrice et universitaire.

Après des études aux États-Unis, elle retourne en Iran dans les années 1970 et enseigne la littérature anglaise.

À partir de 1995, face à la répression grandissante, elle crée un cercle de lecture clandestin avec plusieurs de ses anciennes étudiantes, où elles lisent Lolita, Gatsby le Magnifique ou encore Orgueil et Préjugés. Ce cercle devient la matière de son livre Lire Lolita à Téhéran, publié en 2003.

Traduit dans plus de 30 langues, le livre devient un best-seller mondial. Il mêle récit personnel, analyse littéraire et chronique politique. Depuis 1997, Nafisi vit en exil aux États-Unis où elle continue de défendre la liberté d’expression et l’éducation des femmes à travers le monde.

Golshifteh Farahani, l’insoumise lumineuse

Née à Téhéran en 1983, Golshifteh Farahani est l’une des figures les plus emblématiques du cinéma iranien contemporain. Issue d’une famille d’artistes, elle commence très jeune sa carrière d’actrice et remporte, à 14 ans, un prix au Fajr International Film Festival. Révélée au public international grâce à Mensonges d’État de Ridley Scott, elle s’exile en France en 2008 après avoir posé sans voile dans un magazine, acte perçu comme subversif par le régime iranien.

Depuis, elle a construit une carrière internationale, travaillant avec des réalisateurs comme Jim Jarmusch (Paterson), Marjane Satrapi, ou encore Louis Garrel. Dans Lire Lolita à Téhéran, elle incarne Azar Nafisi avec une justesse sobre et une intensité retenue. Ce rôle lui a valu le prix de la meilleure actrice au Festival du film de Rome en 2024.

Zar Amir Ebrahimi, survivante et symbole

Actrice et réalisatrice née en 1981 à Téhéran, Zar Amir Ebrahimi est contrainte à l’exil après avoir été la cible d’un scandale orchestré par le régime iranien. Arrivée en France en 2008, elle reprend sa carrière avec courage et discrétion, avant de triompher en 2022 au Festival de Cannes en recevant le prix d’interprétation féminine pour son rôle dans Les Nuits de Mashhad d’Ali Abbasi.

Dans Lire Lolita à Téhéran, elle interprète Sanaz, l’une des étudiantes d’Azar Nafisi. Son jeu subtil, à la fois intérieur et engagé, donne au film une tension constante entre révolte contenue et vulnérabilité. Elle est également co-réalisatrice du film Tatami, présenté à Venise, sur le courage des sportives iraniennes.

Lire son interview lors de la sortie du film qu’elle a coréalisé avec Guy NAtiv « Tatami ».

Mina Kavani, voix libre et poésie de l’exil

Née à Téhéran, Mina Kavani est actrice et autrice.

Nièce du metteur en scène Ali Raffi, elle débute sa carrière au théâtre en Iran avant de s’exiler en France. Formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, elle poursuit une double carrière entre cinéma et scène. Elle est révélée au public français dans Red Rose, puis dans Aucun ours de Jafar Panahi, primé à la Mostra de Venise.

Dans Lire Lolita à Téhéran, elle incarne Nassrin, une étudiante passionnée, entière, en lutte avec son époque. Elle publie en parallèle Dé-rangée. L’exil au bord des lèvres, un recueil de textes sur l’exil et la liberté de création.

Festival du Cinéma Israélien de Paris 2025 : découvrez toute la programmation

Le Festival du Cinéma Israélien de Paris se poursuit jusqu’au 25 mars 2025 au Cinéma Majestic Passy pour une 25ᵉ édition riche en découvertes.

Depuis un quart de siècle, cet événement incontournable créée par Charles Zrihen, présidé par Hélène Schoumann et sa directrice artistique Armelle Bayou, met en lumière les talents du cinéma israélien, offrant un regard unique sur une société en perpétuelle mutation à travers des œuvres engagées, intimes et puissantes.

Pour cette édition anniversaire, la programmation s’annonce dense : longs-métrages, documentaires, classiques, événements, séries et courts-métrages seront à l’honneur.

Voici la bande-annonce :

LE PODCAST SUR LES MEILLEURS FILMS DU FESTIVAL DU CINÉMA ISRAÉLIEN

Cette édition anniversaire s’annonce exceptionnelle par sa diversité et son intensité émotionnelle, mêlant récits personnels et événements historiques marquants. Rendez-vous incontournable des amoureux du cinéma israélien, le Festival du Cinéma Israélien de Paris 2025 promet des moments forts en émotions et réflexions.

Découvrez toute la programmation détaillée et réservez vos billets sur festivalcineisraelien.com.

En savoir plus sur les précédentes éditions :