Film La Venue de l’avenir de Cédric Klapisch : un voyage entre passé impressionniste et héritage familial

Projeté ce soir au Festival de Cannes, le film La Venue de l’avenir de Cédric Klapisch s’annonçait comme une fresque sur l’art, le temps et la famille.

Et si la famille, c’était celles et ceux qu’on rencontre en chemin ?

Ma fille me dit toujours : « Dès qu’un film de Cédric Klapisch sort au cinéma, je ne réfléchis pas, je fonce ! » . C’est ce que j’ai fait ce soir avec La Venue de L’Avenir, et je ne le regrette pas.

Un récit à travers les époques

Qu’est-ce qui nous relie vraiment ? Un tableau, une photo, un souvenir ? Dans son film La Venue de l’Avenir, Cédric Klapisch compose une fresque sensorielle qui relie les époques et les êtres. D’un musée parisien à une maison abandonnée, d’Adèle en 1895 à Seb en 2025, ce sont des lignes de vie qui se croisent et se répondent. Klapisch interroge ce qu’est une famille aujourd’hui. Et nous rappelle que l’art, la mémoire et le lien peuvent transformer nos trajectoires.

Un héritage inattendu, un voyage entre 1895 et 2025 : synopsis

Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis 1944.

Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains cousins vont découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils se retrouvent sur les traces d’une mystérieuse Adèle, qui a quitté sa Normandie natale à 20 ans. Elle débarque à Paris en 1895, en pleine révolution industrielle et culturelle. Ce face-à-face entre les deux époques remettra en question leur présent et leurs idéaux.

Dans cette comédie « policière » qu’est La Venue de l’Avenir, le temps ne se rattrape pas, mais il se transmet

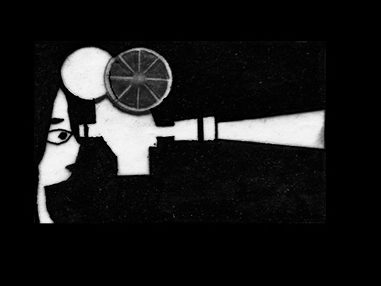

Tout commence au Musée de l’Orangerie en 2025. Devant les Nymphéas de Claude Monet, Seb, un jeune photographe, filme sa petite amie influenceuse. Pour que l’image passe mieux, il ajuste les couleurs du tableau. Klapisch nous emmène ensuite vers une ferme que des promoteurs veulent transformer en parking. Il évoque le Silencio, une boîte de nuit parisienne dans un entre-soi balisé et se moque de ce besoin de paraître, de cette obsession de l’image fabriquée et du branding personnel.

Un Paris traversé par l’art

Klapisch célèbre Paris, sa ville fétiche depuis ses débuts. Depuis Le Péril jeune à Paris en passant par Chacun cherche son chat ou Les Poupées russes ou Deux Moi, il filme la ville comme un corps vivant, traversé d’histoires et de circulations affectives. Ce lien viscéral, nourri par son parcours, trouve ici une nouvelle forme : celle d’un Paris superposé dans le temps, vu à travers l’objectif d’un photographe contemporain et le regard d’une jeune femme de 1895.

Il en filme les rues, les visages, les cafés, les lumières comme des personnages à part entière. Le Paris de 1895, minutieusement reconstruit, dialogue avec celui de 2025, saisi dans son rythme et ses contrastes. C’est une ville traversée par les histoires, les ruptures, les tentatives de liens. Il recrée le Paris de 1895 avec précision.

Les costumes de Pierre-Yves Gayraud et les décors de Marie Cheminal servent une photographie d’Alexis Kavyrchine qui évoque les autochromes, les toiles impressionnistes de Monet, Renoir, Degas, Berthe Morisot, Caillebotte, Boudin, mais aussi l’esthétique documentaire des pionniers de la photographie : Nadar pour ses portraits posés (il fallait deux semaines pour développer une photographie), Eugène Atget pour ses rues désertes, Gustave Le Gray pour ses paysages composés. Leur influence se ressent dans chaque plan, dans la lumière, la composition, la texture du temps.

Le montage réussi d’Anne-Sophie Bion, vital pour ce type de film, assure une fluidité entre les époques.

Et la musique originale de Rob s’inspire de Debussy. Elle relie les époques, entre nappes électroniques et orchestrations classiques, et se conclut sur une version guitare de Clair de lune, comme un écho entre passé et présent.

Ce que le passé nous murmure, le présent peut encore l’entendre

Suzanne Lindon incarne Adèle, une jeune femme déterminée à retrouver sa mère, Odette (Sara Giraudeau), figure absente et marquante. Son parcours croise celui d’Anatole (Paul Kircher), peintre rêveur, et de Lucien (Vassili Schneider), photographe attentif.

En 2025, Seb (Abraham Wapler), photographe en quête de sens, rencontre Céline (Julia Piaton), stressée au travail et malheureuse en amour. Guy (Vincent Macaigne), cousin désabusé, et Abdel (Zinedine Soualem), enseignant proche de la retraite, complètent ce quatuor. Fleur (Pomme) apporte une sensibilité musicale, tandis que Calixte (Cécile de France) incarne une conservatrice de musée érudite. Chaque personnage explore, à sa manière, les liens entre mémoire et identité. Abdel (Zinedine Soualem), professeur de français bientôt à la retraite, transmet par les mots et par la mémoire. Il incarne un lien entre générations et savoirs oubliés.

Les liens sont présents partout et la vie renaît quand la passion existe. Tels le lien du professeur de français avec ses élèves, de l’apiculteur et des abeilles, de l’artiste à son art, d’une fille avec sa mère, d’un petit-fils avec son grand-père…

La condition des femmes

Adèle, jeune femme sans instruction, quitte sa Normandie natale pour Paris en 1895, déterminée à retrouver sa mère, Odette. Dans une société qui réduit les femmes au rôle d’épouse ou d’objet, son départ marque une rupture. Elle avance seule, guidée par le besoin de comprendre ses origines. À travers elle, Cédric Klapisch illustre une émancipation progressive, ancrée dans les choix et les actes.

En 2025, ce regard s’étend à Céline (Julia Piaton) et aux figures artistiques féminines comme Fleur (jouée par Pomme). Les femmes construisent des liens choisis, transmettent des savoirs, et forgent une mémoire active. Une lignée tissée par l’action, plutôt qu’héritée passivement.

Photographie, absence, et transmission familiale

Cette phrase résonne comme un constat vertigineux : « On apprend qu’en 2 minutes dans le monde, il y a plus de photos prises que pendant tout le XXème siècle. »

Cette sensibilité à la mémoire visuelle traverse tout le film. Elle prend racine dans l’histoire personnelle du réalisateur :

« Mon grand-père maternel, Robert Meyer, faisait beaucoup de photos, il nous a laissé beaucoup d’albums avec des photos assez magnifiques. Il a été arrêté en 1942 car il était résistant et, avec ma grand-mère, ils ont été déportés puis assassinés par les nazis à Auschwitz. Même si je ne les ai pas connus, cette absence est lourde et au fond très « présente » dans ma vie. J’ai toujours eu la sensation qu’ils étaient un peu là, sans doute grâce à ces albums photos. »

Ce souvenir personnel donne au film une tonalité intime. Il irrigue la réflexion sur la mémoire, sur la façon dont les images rassemblent les vivants et les absents, et ancre l’histoire dans une généalogie politique et artistique.

Ce que le film La Venue de l’avenir de Cédric Klapisch nous transmet

Depuis ses débuts, le réalisateur aime profondément la jeunesse, celle d’hier et d’aujourd’hui car tout est encore possible, et c’est l’espoir d’un monde meilleur qui nous fait du bien et nous donne toujours envie de voir ses films. Ses histoires, ses personnages vibrants deviennent pendant un temps très court, notre famille, en mieux, on en sort de la salle ému.e et plein.e d’espoir.

La venue de l’avenir nous rappelle aussi Starbuck de Ken Scott : des inconnu·es deviennent une famille. Et dans The Fabelmans de Steven Spielberg, l’art devient matrice familiale.

Il n’y a pas de nostalgie d’un quelconque âge d’or. La guerre de 14 approche, et l’on sait que cette jeunesse pleine d’élan finira dans les tranchées. Plus loin, ce sont les ombres de la Seconde Guerre mondiale qui rôdent, déjà présentes dans l’histoire familiale du réalisateur.

Le film La Venue de l’Avenir rappelle que chaque héritage porte aussi ses blessures.

Car il ne s’agit pas simplement d’héritage, mais de transmission involontaire. Ce que l’on porte sans l’avoir choisi : une absence jamais nommée, une guerre oubliée, une image glissée dans un tiroir. Ici, l’énergie de celles et ceux qui vivent se frotte à ce qui pèse — les silences, les gestes interrompus, les mots jamais transmis.

Chaque personnage avance avec un fardeau qui ne lui appartient pas tout à fait : une maison à trier, une photo ancienne à décrypter, une mémoire familiale qu’il découvre en même temps qu’il la porte. Cédric Klapisch filme ces transmissions incomplètes. Parce qu’elles relient, parce qu’elles obligent. Et parce qu’elles nous composent, sans qu’on l’ait décidé.

À voir en salle dès aujourd’hui.

Bande-annonce officielle du film La Venue de l’Avenir

Scénario de Cédric Klapisch et Santiago Amigorena

Avec : Suzanne Lindon (Adèle), Abraham Wapler (Seb), Vincent Macaigne (Guy), Julia Piaton (Céline), Zinedine Soualem (Abdelkrim), Paul Kircher (Anatole), Vassili Schneider (Lucien), Sara Giraudeau (Odette), Cécile de France (Calixte), Pomme (Fleur), Raïka Hazanavicius (Rose).

Et vous, de qui héritez-vous ?

Ce film vous a ému·e ? Partagez vos impressions en commentaire.

#filmklapisch #festivalcannes2025 #cinémai2025 #mémoirecinéma #transmission #histoirefamiliale