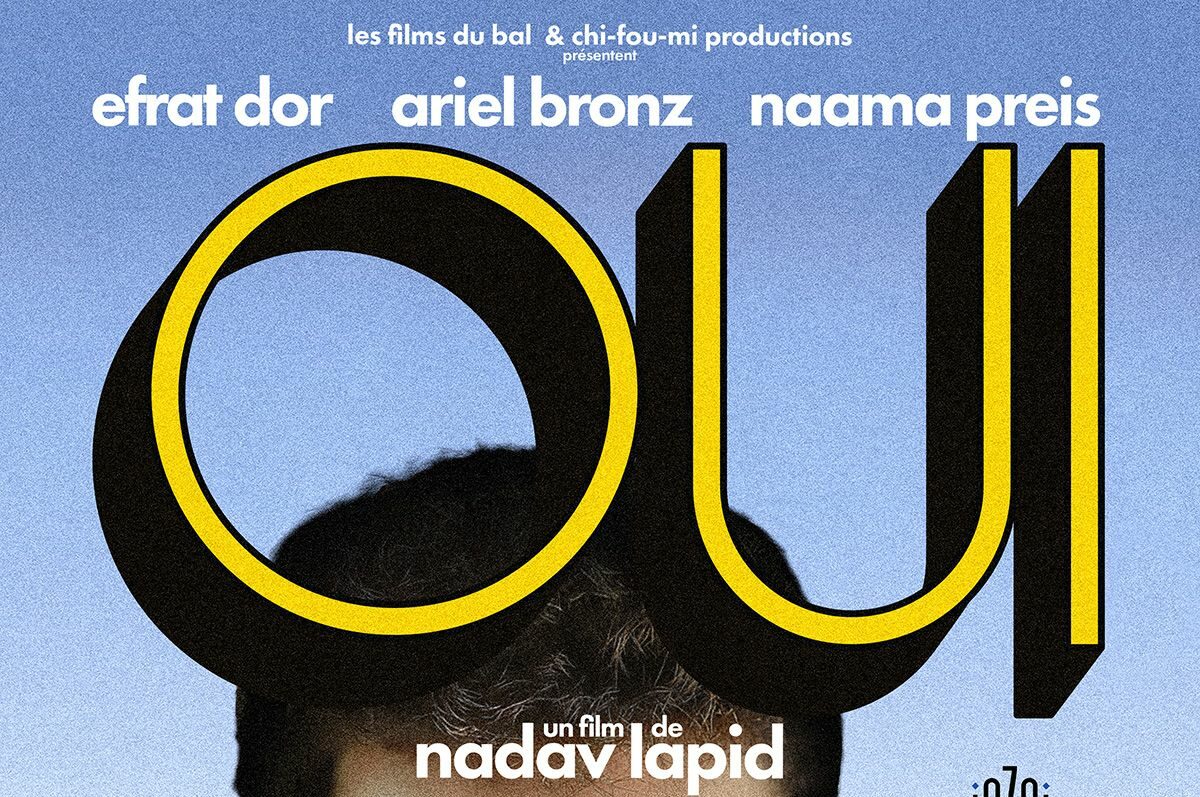

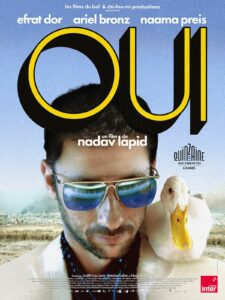

Présenté à la Quinzaine des Cinéastes à Cannes 2025, Oui de Nadav Lapid est un film qui a suscité à la fois admiration et controverse, notamment dans les médias occidentaux où il est souvent salué comme un chef-d’œuvre avant-gardiste et politique. Pourtant, derrière cette ovation se cache une œuvre complexe, difficile d’accès, et problématique sur le plan du récit historique.

Oui : un portrait fatal d’Israël après le 7 octobre 2023

Oui suit Y., musicien de jazz, et Jasmine, danseuse, un couple dont l’enfant est né le 8 octobre 2018. Cette date tragiquement symbolique fait écho aux cinq ans que le fils a fêté le 7 octobre 2023, alors que le pays sombrait dans le chaos. Ce parallèle nourrit toute la douleur indicible qui irradie le récit.

Y. est un homme qui dit “oui” à presque tout. Il chante, se livre, se vend, apparaît comme une figure d’acquiescement à un monde devenu insensé. Sa femme Jasmine lui reproche cet abaissement, tout en luttant pour préserver une illusion fragile de bonheur. Ce couple est balloté par la brutalité extérieure d’un pays en crise et par ses déchirements. Le film interroge ainsi la place du père dans un monde où survivre devient un combat moral, où dire « oui » menace parfois de se confondre avec la complicité.

Une autre présence lourde est l’ex-petite amie de Y., qui joue un rôle clé en traduisant les horreurs du 7 octobre dans toutes les langues. Pourtant, le film n’inclut aucune image réelle de cette attaque, tandis que les frappes sur Gaza sont montrées en direct, un choix assumé.

Oui de Nadav Lapid : un tourbillon formel et sensoriel

Lapid pousse son cinéma à ses limites. L’image explose en surimpressions, la narration éclate en ruptures sonores et visuelles, déployant un chaos hypnotique qui peut perdre le spectateur. L’inspiration de Godard et Lynch apparaît dans cette fragmentation et cet absurde, mais perd une partie du public.

Les otages passés sous silence

Le film choisit d’ignorer la prise en otage de centaines de civils israéliens, une des réalités les plus actuelles et palpables de la tragédie. Cette absence, couplée à une insistance marquée sur les bombardements à Gaza, produit un déséquilibre gênant. Ce silence artistique tend à brouiller la compréhension et laisse un goût amer face à un sujet si sensible.

Exil, spleen, paradoxe

Lapid dit s’être défini comme “quelqu’un du non”, d’où son départ forcé d’Israël. Pourtant, son film s’intitule Oui, ce grand Oui paradoxal qui traverse la douleur d’un homme en rupture avec son pays mais toujours hanté par lui. Le personnage de Y., sans nom, pourrait symboliser ce refus d’exister pleinement dans cette réalité. Nadav Lapid souhaitait que ce personnage n’existe pas ? Pourtant, l’histoire, elle, est bien là, et l’hymne fictif qu’il fait composer dans le film s’inspire d’une véritable chanson du poète israélien Haïm Gouri.

La chanson au cœur du film : de la fraternité à la vengeance

La poésie originale d’Haïm Gouri, célébrant la paix et la fraternité, a été déformée en un chant de vengeance violente après le 7 octobre 2023. Dans Oui, ce chant est détourné et devient un appel à l’éradication de Gaza, y compris chanté par des enfants dans une vidéo de propagande glaçante. Lapid utilise brouille fiction et documentaire et montre comment l’art peut être militarisé, dévoyé au service d’une haine nationaliste.

Oui face à l’isolement du cinéma israélien

Depuis deux ans, quasiment aucun film israélien n’a été distribué à l’international, isolé politiquement et culturellement. Yes est une exception qui, de fait, capte une visibilité disproportionnée et porte une lourde responsabilité dans sa vision du pays et dans son histoire. Les kibboutzim étaient des endroits où vivaient les personnes les plus pacifiques d’Israël.

Conclusion : un film intense mais frustrant

Oui est une œuvre majeure, forte et sensorielle, qui exprime la douleur d’Israël post-7 octobre. Tandis que Lapid déverse une douleur intime, le film évite les débats essentiels sur l’Histoire et la responsabilité collective. Il incite à la réflexion, mais surtout il mérite d’être débattu plutôt qu’adoré aveuglément.

Bande-annonce